Der Schatterfels bei Michelbach - Ein botanischer Leuchtpunkt

Datum:

Ort:

|

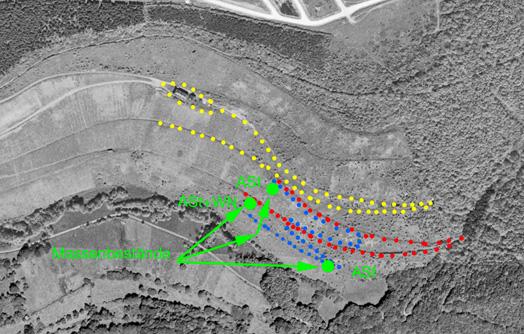

| Blick auf den Schatterberg vom Steinbruch Großer Horst aus (2020) |

1. Räumliche und pflanzengeographische Einordnung

Der Schatterfels liegt in 284 m Höhe auf dem nach Südsüdost geneigten Steilhang des Schatterberges/Reichertsberges und erstreckt sich an seiner oberen Kante auf einer Länge von etwa 80 m. Naturlandschaftlich gehört er zum Naturpark Saar-Hunsrück.1)

Naturräumlich ist der Fels Teil des Saar-Nahe-Berglandes, wobei er im Prims-Hochland des Prims-Nahe-Berglandes liegt.2) Die Prims entspringt südlich des Erbeskopfes im Hunsrück und durchbricht bei Bardenbach bis zur „Gottes-Belohnung“ bei Schmelz auf einer Strecke von etwa 10 km die Waderner Schichten und die basischen Vulkanite des Perm. Zu erwähnen sind auf dieser Strecke der „Bardenbacher Fels“, der „Buttnicher Kopf“, der „Kälberfels“ bei Büschfeld und die gegenüberliegende „Primsleite“, der „Hoxfels“ bei Limbach und eben der „Schatterfels“. Von der Höhenlage her ist er der collin/submontanen Stufe zuzuordnen. Touristisch wird der Fels durch den „Geologischen Wanderweg“ der Gemeinde Schmelz erschlossen, der in diesem Teilstück von der Kirche in Schattertriesch (einem Ortsteil von Schmelz) teilweise über Stufen steil nach oben führt. Alternativ kann man auch den Pfad vom Kreuz auf dem Schatterberg nach unten nehmen („Der Geologische“: Flyer kann kostenlos bestellt werden). 3) Mit „Triesch“ (syn. „Driesch“) bezeichnet man ein brach liegendes, unbebautes Land. Geht man von den Angaben auf einer privaten Homepage aus, so könnte die Bezeichnung „Schatter“ von dem Namen der Familien „Schetter“ aus dem lothringischen Téterchen abgeleitet werden, die als Erste den Triesch besiedelten. 15) Der Fels selbst ist den Bewohnern von Schattertriesch unter dem Namen „Kippchen“ geläufig.

Das Prims-Hochland ist geologisch und geomorphologisch weitgehend vulkanisch geprägt. Die Formation des Schatterfels besteht aus Latitandesit, einem basischen Effusivgestein. Im nahe gelegenen Steinbruch der Basalt-AG wird Intrusivgestein (Kuselit) und in den aufgelassenen Steinbrüchen des Außener Himmelsberges wurde früher Rhyolith abgebaut. (Viele ältere Häuser in der Umgebung sind mit diesen „Außener Steinen“ errichtet worden). 4)

Als potentielle natürliche Vegetation - also eine Vegetation ohne anthropogene Beeinflussung - würde sich im Bereich des Schatterberges ein planar-colliner Flattergras-Buchenwald (c_M20) einstellen.5) Pflanzensoziologisch lässt sich die Vegetation der Felsformation dem Sedo-Scleranthion (8230 - Silikatfelsen mit Pioniervegetation bzw. 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation) zuordnen.6) Die nach Süden ausgerichteten Hänge des Schatterberges sind mit Ausnahme der Flächen unterhalb des Schatterfels, die in letzter Zeit öfters freigestellt worden sind, bewaldet (siehe hierzu auch Kap. 5). Typisch für die Bodenschicht seien hier Melica uniflora, Polygonatum multiflorum und Alliaria petiolata genannt. Etwa 100 m weiter westlich des Felsens befand sich am Hang oberhalb der B 268 ein reiches Vorkommen von Orchis mascula (Staudt 2016, geschätzt > 1000), bestätigt durch Staudt/Werno 2018, Neusius 2020, etwa 125 Ex, wobei 2024 wg Windbruch, Verwilderung des Unterwuchses und inzwischen weitgehender Unzugänglichkeit nur noch 7 und aktuell im Mai 2025 10 Exemplare gezählt worden sind (siehe FFIpS). Bei einer Pflanzenaufnahme im Mai 2025 wurden 10 Stöcke von Platanthera chlorantha neu gefunden. Der Schatterberg mit dem Schatterfels war früher Teil des NSG „Schatterberg/Primsaue Schartenmühle“, das 2017 als südlichster Teil im Naturschutzgebiet 6507-301 „Prims“ aufging.7)

2. Die Flora des Schatterfels

Eine erste Erwähnung der Flora des Schatterfels geht auf die Beobachtungen des Nunkirchener Lehrers Mathias Dewes (1862 - 1936 ) zurück. In seinen nach Berlin und Bonn gemeldeten Funden aus dem Schwarzwälder Hochwald und seinem Vorland wird bereits damals Anthericum liliago bei Michelbach genannt.8) Paul Haffner (1905 - 2001 ), Gründungs- und Ehrenmitglied der DELATTINIA , war es dann vorbehalten, eine erste Bestandsaufnahme der „Felsheide des Schatterberges bei Michelbach“ mit 50 Arten in der Feldschicht (sic!) [=Krautschicht, die Verf.] und 14 Arten in der Strauchschicht zu erstellen (veröffentlicht 1958 u. a. beruhend auf Aufnahmen vom 20. Juli 1951 und 30. Juli 1952 sowie nachfolgenden Überprüfungen.9,10) Als Besonderheiten seien hier beispielhaft erwähnt:

Asplenium septentrionale, Dianthus carthusianorum, Sedum album, Scleranthus perennis, Silene nutans, Turritis glabra, Anthericum liliago und Genista germanica, die alle auch in unserer Bestandsaufnahme aufgeführt werden. Auffallend ist, dass sowohl in den Aufnahmen von Haffner als auch in den unseren Amelanchier embergeri als Namensgeber des Felsenbirnengebüschs10) fehlt, die aber sowohl am benachbarten Hoxfels als auch am Buttnicher Kopf vorzufinden ist. Nach P. Haffner wurde ein Vorkommen am „Großen Horst“ durch die Erweiterung des dortigen Steinbruchs vernichtet. 16)

Die in der nachstehenden Tabelle in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Gefäßpflanzen beruhen auf den Beobachtungen von:

- A. Staudt: Atlas der Gefäßpflanzen von Schmelz 1982 - 1989 12)

- A. Staudt: Biodiversitaet in der Großregion Saar-Lor-Lux, Rheinland-Pfalz und Wallonien 13)

- P. Haffner: 1951, 1952 (siehe oben) und nachfolgende Überprüfungen

Hinzu kommen neuere Meldungen von Aloysius Staudt und Walter Neusius (dieser ab 2019 ) im FFIpS, dem Faunistisch-Floristischen Informationsportal des Saarlandes und der Saar-Mosel-Region und die Ergebnisse der beiden gemeinsamen Begehungen vom 07. und 30. Mai 2025.

Die wissenschaftlichen und deutschen Namen entsprechen der aktuellen Nomenklatur und ersetzen in einigen Fällen die von P. Haffner im Original verwendeten Bezeichnungen (diese sind dann mit angegeben und in runde Klammern gesetzt).

- H: Von Haffner gefunden

- ST N: Von Staudt, Neusius oder gemeinsam gefunden

- RL SL 2020: Rote Liste der Gefäßpflanzen des Saarlandes 2020 17)

- BE: Häufigkeitskategorie aktueller Bestand (ebd.)

|

Wissenschaftlicher Name |

Deutscher Name |

H |

ST N |

RL SL 2020 |

BE |

|

(Pyrus malus) ?

|

(Wilder Holzapfel)

|

+

|

-

|

|

|

|

(Stachys officinalis) ?

|

(Echter Ziest)?

|

+

|

-

|

|

|

|

(Thymus serpyllum) ?

|

Sand-Thymian (Echter Thymian)

|

+

|

-

|

|

|

|

Acer campestre

|

Feldahorn

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Acer pseudoplatanus

|

Bergahorn

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Aira caryophyllea

|

Nelken-Haferschmiele

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Allium oleraceum (A.spz.)

|

Rosslauch (Lauch)

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Anemone nemorosa

|

Buschwindröschen

|

-

|

+

|

*

|

H

|

|

Anthericum liliago

|

Astlose/Traubige Graslilie

|

+

|

+

|

3

|

ss

|

|

Arabidopsis arenosa ssp. borbasii (Arabis arenosa)

|

Felsen-Sand-Schaumkraut

|

+

|

+

|

*

|

s

|

|

Arabidopsis thaliana

|

Acker-Schmalwand

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Arenaria serpyllifolia

|

Quendelblättriges Sandkraut

|

+

|

+

|

*

|

h

|

|

Arrhenaterum elatius ssp. elatius

|

Gewöhnlicher Glatthafer

|

-

|

+

|

*

|

sh

|

|

Asplenium adiantum nigrum

|

Schwarzstieliger Streifenfarn (Milzfarn)

|

+

|

+

|

*

|

s

|

|

Asplenium septentrionale

|

Nordischer Streifenfarn (Milzfarn)

|

+

|

+

|

*

|

ss

|

|

Asplenium trichomanes

|

Braunstieliger Streifenfarn (Steinfeder)

|

+

|

+

|

|

mh

|

|

Betonica officinalis

|

Echte Betonie/Heilziest

|

+

|

+

|

V

|

mh

|

|

Bromus erectus

|

Aufrechte Trespe

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Campanula persicifolia

|

Pfirsichblättrige Glockenblume

|

-

|

+

|

*

|

mh

|

|

Campanula rotundifolia

|

Rundblättrige Glockenblume

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Carex caryophyllea

|

Frühlingssegge

|

+

|

+

|

3

|

mh

|

|

Carex flacca (C. glauca)

|

Blaugrüne Segge

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Cerastium glutinosum

|

Bleiches (Zwerg-)Hornkraut

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Cornus sanguinea

|

Roter Hartriegel

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Crataegus laevigata (C. oxyacantha)

|

Zweigriffliger Weißdorn

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Crataegus monogyna

|

Eingriffliger Weißdorn

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Cytisus scoparius

(Sarothamnus scoparius)

|

Besenginster (Besenstrauch)

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Dianthus armeria

|

Büschelnelke

|

+

|

-

|

*

|

mh

|

|

Dianthus carthusianorum

|

Karthäusernelke

|

+

|

+

|

R

|

es

|

|

Dianthus deltoides

|

Heidenelke (Pfingstnelke)

|

+

|

-

|

3

|

mh

|

|

Draba verna

|

Frühlingshungerblümchen

|

-

|

+

|

*

|

sh

|

|

Echium vulgare

|

Gemeiner Natternkopf

|

+

|

+

|

*

|

h

|

|

Epilobium lanceolatum

|

Lanzettblättriges Weidenröschen

|

-

|

+

|

*

|

mh

|

|

Erodium cicutarium

|

Schierlings-Reiherschnabel

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Euphorbia cyparissias

|

Zypressen-Wolfsmilch

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Festuca ovina agg. (F. duriuscula, F. glauca)

|

Echter Schafschwingel

|

+

|

+

|

|

|

|

Filago arvensis

|

Acker-Fadenkraut

|

+

|

-

|

2

|

ss

|

|

Filago minima

|

Kleines Fadenkraut

|

+

|

+

|

3

|

mh

|

|

Fragaria vesca ssp. vesca

|

Wald-Erdbeere

|

-

|

+

|

*

|

sh

|

|

Galeopsis segetum

|

Saat-Hohlzahn

|

-

|

+

|

V

|

mh

|

|

Galium verum

|

Echtes Labkraut

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Genista germanica

|

Deutscher Ginster

|

+

|

+

|

1

|

es

|

|

Genista pilosa

|

Behaarter Ginster

|

+

|

-

|

V

|

mh

|

|

Genista sagittalis

|

Flügel-Ginster (Pfeilginster)

|

+

|

+

|

3

|

mh

|

|

Genista tinctoria

|

Färber-Ginster

|

+

|

+

|

V

|

mh

|

|

Geranium columbinum

|

Stein-Storchschnabel

|

-

|

+

|

*

|

mh

|

|

Geranium dissectum

|

Schlitzblättriger Storchschnabel

|

-

|

+

|

*

|

mh

|

|

Geranium robertianum

|

Stinkender Storchschnabel

|

+

|

-

|

*

|

sh

|

|

Hedera helix

|

Gemeiner Efeu

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Hieracium maculatum

|

Geflecktes Habichtskraut

|

-

|

+

|

*

|

mh

|

|

Hieracium pilosella

|

Behaartes Habichtskraut

|

+

|

+

|

|

|

|

Hieracium umbellatum

|

Dolden-Habichtskraut

|

+

|

-

|

*

|

h

|

|

Hylotelephium telephium (Sedum telephium)

|

Purpur-Waldfetthenne (Rote Fetthenne)

|

+

|

-

|

*

|

h

|

|

Hypericum montanum

|

Berg-Johanniskraut (Berg-Hartheu)

|

+

|

-

|

2

|

ss

|

|

Hypericum perforatum

|

Echtes Johanniskraut (Tüpfel-Hartheu)

|

+

|

+

|

*

|

h

|

|

Hypochaeris radicata

|

Gewöhnliches Ferkelkraut

|

+

|

-

|

*

|

sh

|

|

Inula conyzae

|

Dürrwurz-Alant (Dürrwurz)

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Koeleria macrantha

|

Zierliches Schillergras

|

-

|

+

|

3

|

mh

|

|

Lactuca virosa

|

Giftlattich

|

-

|

+

|

*

|

s

|

|

Lonicera peryclemenum

|

Wald-Geißblatt

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Luzula luzuloides

|

Weißliche Hainsimse

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Mahonia aquifolia

|

Gewöhnliche Mahonie

|

-

|

+

|

*

|

mh

|

|

Origanum vulgare

|

Gewöhnlicher (Gemeiner) Dost

|

+

|

+

|

*

|

h

|

|

Petrorhagia prolifera (Dianthus prolifer)

|

Sprossendes Nelkenköpfchen (Sproßnelke)

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Plantago lanceolatum

|

Spitzwegerich (Lanzettblättriger Wegerich)

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Polygala vulgaris

|

Gewöhnliches Kreuzblümchen

|

-

|

+

|

3

|

mh

|

|

Polypodium vulgare

|

Gemeiner Tüpfelfarn

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Potentilla argentea

|

Silber-Fingerkraut (silberblättriges Fingerkraut)

|

+

|

-

|

*

|

mh

|

|

Potentilla recta

|

Aufrechtes Fingerkraut

|

-

|

+

|

*

|

mh

|

|

Potentilla verna

|

Frühlings-Fingerkraut

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Prunus spinosa

|

Schlehe (Schwarzdorn)

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Rosa canina

|

Hundsrose

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Rubus canescens

|

Filzbrombeere

|

-

|

+

|

D

|

mh

|

|

Rumex acetosella

|

Kleiner Ampfer

|

+

|

+

|

*

|

sh

|

|

Sagina procumbens

|

Liegendes Mastkraut

|

+

|

-

|

*

|

sh

|

|

Sanguisorba minor

|

Kleiner Wiesenknopf

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Scleranthus perennis

|

Ausdauernder Knäuel

|

+

|

+

|

3

|

mh

|

|

Sedum album

|

Weiße Fetthenne

|

+

|

+

|

*

|

s

|

|

Sedum forsterianum (S. forsteranum)

|

Zierliche Fetthenne

|

+

|

-

|

R

|

es

|

|

Sedum rupestre (S. reflexum var glaucum u. var virile)

|

Tripmadam, Felsen-Fetthenne

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Sedum sexangulare

|

Milder Mauerpfeffer

|

+

|

-

|

*

|

s

|

|

Silene nutans

|

Nickendes Labkraut ( Nickende Silene)

|

+

|

+

|

V

|

s

|

|

Sorbus aria

|

Echte Mehlbeere

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Sorbus aucuparia

|

Eberesche

|

+

|

-

|

*

|

h

|

|

Sorbus torminalis

|

Elsbeere

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Taraxacum tortilobum

|

Gedrehtlappiger Löwenzahn

|

-

|

+

|

3

|

s

|

|

Teucrium scorodonia (T. scordonium)

|

Salbei-Gamander ( Salbeiblättriger Gamander)

|

+

|

+

|

*

|

h

|

|

Thymus pulegioides

|

Feld-Thymian

|

-

|

+

|

*

|

sh

|

|

Trifolium arvense

|

Hasen-Klee

|

+

|

+

|

*

|

h

|

|

Trifolium striatum

|

Gestreifter Klee

|

-

|

+

|

V

|

s

|

|

Turritis glabra

|

Turmkraut

|

+

|

+

|

*

|

s

|

|

Verbascum lychnitis

|

Mehlige Königskerze

|

+

|

+

|

*

|

mh

|

|

Veronica officinalis

|

Wald-Ehrenpreis

|

-

|

+

|

*

|

h

|

|

Vincetoxicum hirundinaria (V. officinale)

|

Schwalbenwurz

|

+

|

+

|

V

|

s

|

|

Viola reichenbachiana

|

Waldveilchen

|

-

|

+

|

*

|

h

|

3. Bemerkenswerte Besonderheiten

An dieser Stelle möchten wir zwei hier vorkommende Arten hervorheben, die im Saarland nur noch an wenigen Standorten zu finden und in der aktuellen Roten Liste des Saarlandes mit „ss“ oder „es“ gekennzeichnet sind.

3.1 Genista germanica ( es; 1: Vom Aussterben bedroht)

|

|

Infloreszenz Zweig mit Dornen

|

Den Schatterfels als Fundstelle des Deutschen Ginsters hat erstmalig P. Haffner am 20. Juli 1951 und später auch am 30. Juli 1952 genannt.9,10)

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde er dort und auf dem gegenüberliegenden Talhang des Michelbacher Mühlenbach-Tales (im direkten Mündungsbereich zur Prims) von A. Staudt (wieder)gefunden ( siehe: „Atlas der Gefäßpflanzen von Schmelz“ 12)) und 2021 gemeinsam mit W. Neusius am Schatterfels erneut bestätigt.

Meldungen der Art vom Schatterfels im FFIpS:

1994 S. Caspari

02.06.2021 Staudt & Neusius 3 Stöcke; Der Fundort befand sich ungesichert am Rand des Pfades, der über den Fels führt und der von der Gemeinde Schmelz gelegentlich freigestellt wird.

Weitere Eintragungen im FFIpS für das Saarland:

21.07.2020 A. Schmid bei Kirkel

19.05.2024 D. Gerstner bei Lebach/Steinbach; Eintragung wurde aber zurückgezogen (09.06.25)

3.2 Anthericum liliago ( ss; 3: gefährdet)

Die astlose Graslilie wurde bereits Ende 19. / Anfang 20. Jahrhundert vom Nunkirchener Lehrer Mathias Dewes für Michelbach genannt ( siehe weiter oben). Paul Haffner hat diese Meldung aufgegriffen und das dortige Vorkommen der Lilie in seinen Veröffentlichungen von 1958 und 1972 unter Bezugnahme seiner Aufnahme vom 20. Juli 1951 verifiziert. 9,10) Im Saarland sind aktuell nur 3 Vorkommen bekannt (Schatterberg und Buttnicher Kopf im Primstal, der Elsenfels im Nahetal, s.u.). Aktuell Die im Sauer-Atlas von 1993 als weiterer Wuchsort genannte Saarschleife konnte als Fundort in den letzten 30 Jahren nicht mehr bestätigt werden (FFIpS). 11)

|

| Infloreszenz |

Auf Initiative von A. Staudt wurde 2021 durch Frank Grütz, dem Leiter der Naturwacht Saar, ein niedriges Holzgatter zum Schutz der Lilie am Rand des Pfades angebracht, um ein unbeabsichtigtes Betreten der an sich kleinen Fundstelle zu verhindern. W. Neusius hat dann 2024 das Vorkommen vorsichtig freigestellt, um ein Eindringen der Strauchschicht vom Waldrand her einzudämmen. Hier besteht ein jährlicher Handlungsbedarf, der aber problemlos und ohne Mehraufwand mit der ohnehin regelmäßig durchgeführten Instandhaltung des Wanderweges kombiniert werden kann.

|

| Trittschutz am Pfad |

Meldungen der Graslilie vom Schatterfels im FFIpS:

20.05.2002 Staudt

19.05.2018 Staudt & Werno

02.06.2021 Staudt & Neusius

08.05.2024 Neusius

07.05.2025 Staudt & Neusius

Weitere Eintragungen im FFIpS für das Saarland:

Buttnicher Kopf: 17.07.2010 Staudt, 13.04.2020 Staudt & Neusius, 09.05.2024 Neusius

Elsenfels: 1988 E. Sauer, 1995 S. Caspari, 15.07.08 J. Morlo, 11.09.08 J. Morlo, 29.06.19 F.J. Weicherding, 21.05.22 R. Byskow

4. Vergleichende Beurteilung der Bestandsaufnahmen von P. Haffner und den Verfassern

Wenn wir die Bestandsaufnahmen von P. Haffner mit unseren vergleichen wollen, müssen wir natürlich berücksichtigen, dass die Vegetation des Untersuchungsgebietes in den letzten 75 Jahren und auch davor ständigen Veränderungen unterworfen war. So weist ein Blick auf das Ur-Messtischblatt 3528 Lebach von 1850 den Südhang des Schatterberges und den gegenüber liegenden Teil des Welberschberges noch als „Heide“ aus.

Aus der 1. Hälfte des vorigen Jahrhundert liegen einige historische Fotographien im Archiv der Gemeinde Schmelz und auf einer privaten Homepage vor:

http://www.historisches-archiv-schmelz.de/...bild_id=222

http://www.historisches-archiv-schmelz.de/...bild_id=451

http://www.historisches-archiv-schmelz.de/...bild_id=454

https://schattertriesch.de/Anfang_vom_Triesch/target16.html

Richard Leidinger aus Schattertriesch erwähnte in einer Mail an W. Neusius vom 6. Juni 2025, dass in den 60er Jahren der Hang unterhalb der Felsen nicht von Bäumen bestanden war. Im westlichen Teil bildete sich im Laufe der Jahre ein Schlucht- Hangmischwald aus. Das Gelände unterhalb der Felsformation wurde im Zuge von Erhaltungsmaßnahmen (2001-2004, 2007; ehemaliges NSG Schatterberg Primsaue/Schartenmühle) auf einer Breite von etwa 80 m entbuscht 14). Der unmittelbar an die B 268 angrenzende Teil wurde durch Drahtgitter gegen Hangrutschung und Steinschlag gesichert, eine Maßnahme, die ohne Abstimmung mit dem damaligen Kreis-Naturschutzbeauftragten Aloysius Staudt trotz Einlegung einer Beschwerde erfolgte. Aktuell mussten wir im oberen Teil der Felsformation ein Vordringen von Cytisus scoparius, Rubus canescens, Crataegus spec., Rosa spec , Prunus spinosa und Baum- und Strauchschößlingen aus dem Waldsaum feststellen, was den Lichteinfall, der unter anderem für Anthericum liliago von Bedeutung ist, begrenzt. Der über das Felsband führende Pfad ist nur unter großer Vorsicht begehbar.

Unter Berücksichtigung der unter 2. aufgeführten Tabelle ergibt sich nachstehender Vergleich:

|

Artenzahl in den Aufnahmen insgesamt |

95 |

|

Artenzahl in den Aufnahmen Haffners |

64 |

|

Von uns bestätigte Arten |

48 (entspricht 75 %) |

|

Von uns neu aufgenomme Arten: |

31 |

|

Gefährdete Arten (Rote Liste 2020 SL) |

14 |

|

Vorwarnstufe |

7 |

5. Bewertung und Ausblick

Wie bereits geschildert stellt sich zur Zeit das Problem der Verbuschung, besonders in dem Bereich des von der Naturwacht zum Schutz der Graslilie angebrachten Holzgatters und dem Pfadverlauf weiter Richtung Richtung Osten bis zum letzten Felsen. Die von W. Neusius in 2024 durchgeführte vorsichtige Freistellung trug zum Erhalt des Vorkommens bei ( zwar nur ein Stock, aber aktuell mit sieben Stängeln; siehe auch Eintragungen im FFIpS vom 8.5.24 und 7.5.25). Die für die Kategorisierung als Felsenbirnengebüsch wichtigen Arten sind weiterhin vertreten, wobei wie bereits weiter oben vermerkt die namengebende Amelanchier embergeri ( A. ovalis bei Haffner ) im Gegensatz zum Buttnicher Kopf und Großem Horst (Hoxfels) weiterhin fehlt. Es bleibt abzuwarten, ob sich Genista germanica wieder einstellt (die letzte Beobachtung stammt vom 02.06.2021, allerdings ist die Art ohne Infloreszenz nur schwer zu finden).

Im Vorfeld der Zusammenlegung verschiedener Naturschutzgebiete zum Natura 2000-Gebiet „6507-301 Prims“ im Dezember 2017 wurde im Februar 2015 im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz durch U. Lenz von der Bürogemeinschaft für Landschaftsökologie in Nonnweiler ein Managementplan erstellt 14) .

Den Schatterberg betreffend heißt es dort:

"6.3 Ziele und Maßnahmen zum Erhalt des bestehenden Zustandes bzw. zur Verbesserung des Erhaltungszustandes der FFH-Lebensraumtypen,

Erhaltung, ggf. Wiederherstellung, der offenen Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation und der Silikatfelsen mit Pioniervegetation:

- Erhalt der für die Lebensraumtypen charakteristischen Vegetations- und Habitatstrukturen sowie der typischen Artengemeinschaften

Sicherung des biotopprägenden Licht- Wasser- Temperatur- und Nähstoffhaushaltes,

Sicherung ungestörter, vor Freizeitdruck ( z. B. Trittbelastung), Verbuschung und starker Beschattung geschützter Bestände“ 14) S.46

Und weiter: „Der südexponierte Fels am Schatterberg wurde in der Vergangenheit wiederholt entbuscht (s. Kap.9 ). Zur Sicherung des guten Erhaltungszustandes ist eine Fortsetzung der regelmäßigen Entbuschung notwendig (E-eb)“ 14) S. 49 f..

„Zur Erhaltung der natürlichen Silikatfelsen ist die Sicherung der freien Entwicklung erforderlich (S-fe, S-ms)“ 14) S. 91

Damit der Schatterfels auch in Zukunft ein botanischer Leuchtpunkt bleibt, gilt es, die im Managementplan vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen und die für den Erhalt der Natura 2000-Gebiete zuständigen Stellen durch Information und Sensibilisierung in Verantwortung zu nehmen:

- Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz

Referat D/1 Naturschutz/ Natura 2000 Management

- Naturwacht Saar

- LUA: B3 Natur- und Umweltschutz; Fachbereich 3.1 Natur- und Artenschutz

- Gemeinde Schmelz: Unterhalt des Wanderweges „Der Geologische“

6. Literaturangaben

- „Nationale Naturlandschaften im Saarland“, Saarland.de, Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz

- geoportal.saarland.de

- schmelz.de/freizeit-tourismus/broschuerenservice/kostenlos

- geoportal.saarland.de

- floraweb.de

- natura2000manager.de

- Schutzgebietskataster auf geoportal.saarland.de

- Haffner, P.: „Geobotanische Untersuchungen im Saar-Mosel-Raum“ in: Abh. 18/1990 der Delattinia, Saarbrücken 1990, S. 34 f.

- Haffner, P.: „Seltene Pflanzen der Naturschutzgebiete unserer Saarheimat in pflanzengeographischer Betrachtung (Saarbrücken, 1958) in: Veröffentlichungen des Institutes für Landeskunde im Saarland, Saarbrücken, 1987; S. 54

- Haffner, P.: „Pflanzensoziologische Untersuchungen im Primstal“ (Merzig, 1972) in: Veröffentlichungen des Institutes für Landeskunde im Saarland, Saarbrücken, 1987; S. 297

- Sauer, E.: „Die Gefäßpflanzen des Saarlandes“ Sonderband 5 der Schriftenreihe „Aus Natur und Landschaft des Saarlandes“, Saarbrücken 1993; S. 195

- Staudt, A.: spiderling.de/schmelzer_flora

- Staudt, A.: spiderling.de/Projekte/Biodiversitaet/

- Lenz, U: Managementplan für das Natura 2000-Gebiet 6507-301 „Prims“ naturschutzdaten.saarland.de/natura2000/struktur.html

- schattertriesch.de/Anfang_vom_Triesch/target0.html

- Haffner, P.: „Zur Pflanzengeographie des Buttnicher Kopfes im Primstal“ in: Abh. 20/1992 der Delattinia, Saarbrücken 1992

- rote-liste-saarland.de/wp-content/uploads/2020/10/SL-010-RL-Gefaesspflanzen_PDF-Version-2020.pdf